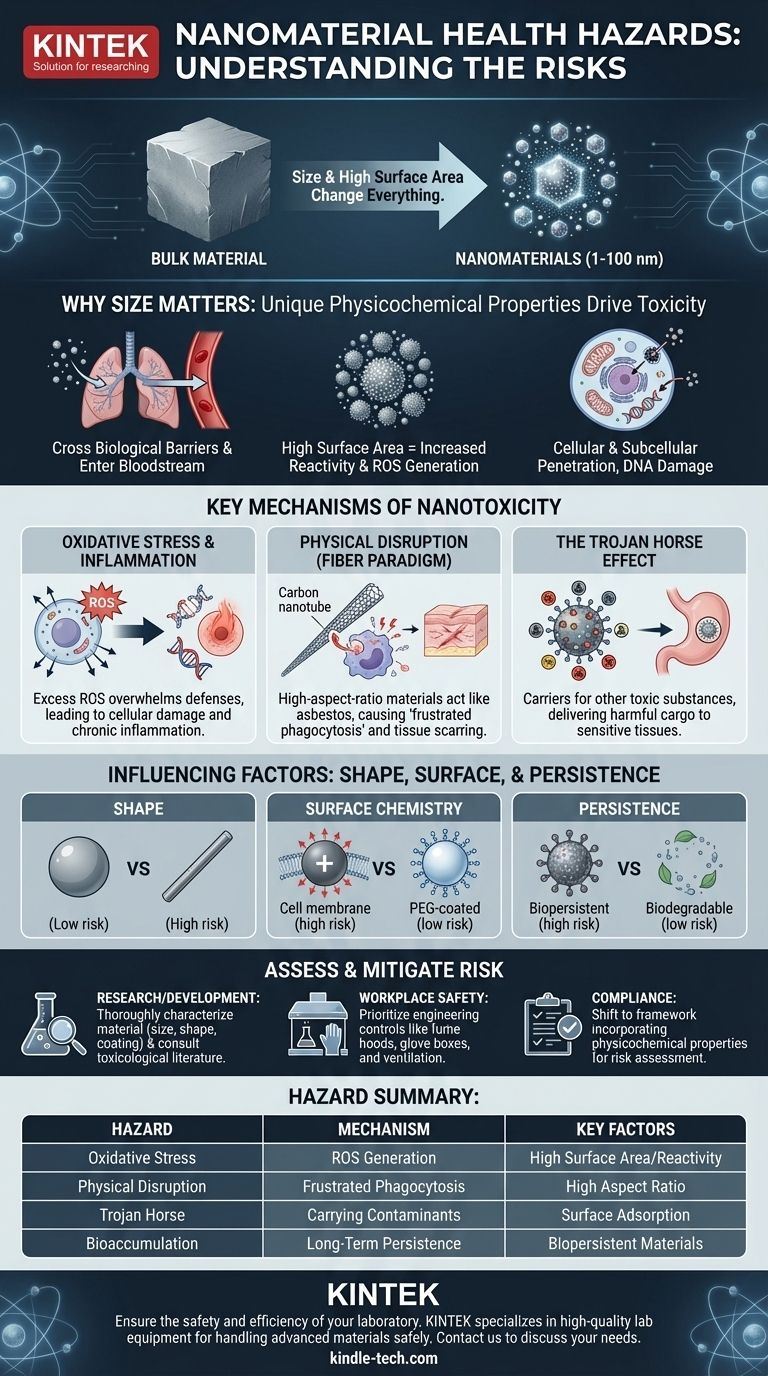

Oui, les nanomatériaux peuvent présenter des dangers importants pour la santé, et c'est un domaine d'étude central dans le domaine de la nanotoxicologie. Contrairement à leurs homologues de taille macroscopique, les propriétés physico-chimiques uniques des matériaux à l'échelle nanométrique — notamment leur taille minuscule et leur rapport surface/volume élevé — leur permettent d'interagir avec les systèmes biologiques de manière complexe et parfois préjudiciable. Les principales voies d'exposition préoccupantes sont l'inhalation, l'ingestion et le contact cutané, l'inhalation représentant la voie la plus directe vers l'absorption systémique.

Le danger potentiel d'un nanomatériau n'est pas défini uniquement par sa composition chimique. Le risque est plutôt une fonction directe de ses propriétés physiques spécifiques — y compris la taille, la forme, la charge de surface et le revêtement — qui dictent la manière dont il interagit avec les cellules, les tissus et les organes.

Pourquoi la taille et l'échelle changent tout

La raison fondamentale pour laquelle les nanomatériaux présentent un nouveau défi toxicologique est que les règles de la toxicologie classique ne s'appliquent pas toujours. Leur comportement est régi par des propriétés insignifiantes à une échelle plus grande.

La capacité à traverser les barrières biologiques

La taille extrêmement petite d'une nanoparticule (généralement définie comme 1 à 100 nanomètres dans au moins une dimension) lui permet de contourner de nombreux mécanismes de défense naturels du corps.

Elles peuvent être inhalées profondément dans les régions alvéolaires des poumons, où elles peuvent traverser la barrière air-sang et pénétrer dans la circulation sanguine. Une fois en circulation, elles peuvent se propager dans tout le corps et s'accumuler dans des organes secondaires comme le foie, la rate, et même le cerveau.

De plus, les nanoparticules sont suffisamment petites pour pénétrer dans des cellules individuelles et même des compartiments subcellulaires comme les mitochondries et le noyau, où elles peuvent interférer directement avec des fonctions cellulaires critiques et endommager l'ADN.

L'effet de surface élevée

Pour une masse donnée, un ensemble de nanoparticules présente une surface beaucoup plus grande qu'un bloc unique du même matériau. Cela augmente considérablement leur réactivité chimique et biologique.

Cette grande surface fournit plus de sites pour des réactions catalytiques qui peuvent générer des molécules nocives, telles que les espèces réactives de l'oxygène (ERO), qui sont un moteur principal de la nanotoxicité.

Principaux mécanismes de la nanotoxicité

Bien que les effets puissent être complexes, la plupart des dommages induits par les nanomatériaux peuvent être retracés à quelques mécanismes biologiques fondamentaux.

Stress oxydatif et inflammation

Le mécanisme le plus courant de la nanotoxicité est l'induction du stress oxydatif. De nombreux nanomatériaux, en raison de leur réactivité de surface élevée, peuvent déclencher une surproduction d'ERO au sein des cellules.

Cet excès d'ERO submerge les défenses antioxydantes naturelles de la cellule, entraînant des dommages aux lipides, aux protéines et à l'ADN. Ce dommage cellulaire peut, à son tour, déclencher une réponse inflammatoire persistante, qui est un facteur clé dans le développement de maladies chroniques.

Perturbation physique et le « paradigme des fibres »

Certains nanomatériaux, en particulier ceux ayant un rapport d'aspect élevé (longs et minces) comme les nanotubes de carbone, peuvent provoquer des dommages physiques et mécaniques aux cellules. Ceci est analogue au mécanisme bien compris des fibres d'amiante.

Lorsque les cellules immunitaires appelées macrophages tentent d'engloutir ces longues fibres, elles sont incapables de les envelopper complètement. Ce processus, connu sous le nom de « phagocytose frustrée », déclenche une libération chronique de signaux inflammatoires, entraînant une fibrose tissulaire et potentiellement le cancer, comme le mésothéliome.

L'effet « Cheval de Troie »

Les nanoparticules peuvent agir comme des vecteurs pour d'autres substances toxiques. Elles peuvent adsorber des contaminants de métaux lourds issus de leur processus de fabrication ou des polluants de l'environnement sur leur grande surface.

En pénétrant profondément dans les tissus du corps, ces nanoparticules peuvent ensuite délivrer leur cargaison toxique à des zones sensibles qui seraient autrement protégées, agissant comme un « cheval de Troie » pour d'autres composés nocifs.

Comprendre les compromis : Tous les nanomatériaux ne sont pas égaux

C'est une erreur critique de catégoriser tous les « nanomatériaux » comme uniformément dangereux. La toxicité est hautement spécifique aux propriétés du matériau.

Le rôle de la forme et de la structure

Les nanoparticules sphériques présentent généralement un risque différent, souvent plus faible, que celles de forme fibreuse ou en forme d'aiguille. Comme mentionné, les nanomatériaux à rapport d'aspect élevé suscitent des inquiétudes en raison du paradigme des fibres, tandis que les sphères sont plus facilement gérées par les mécanismes d'élimination de l'organisme.

L'influence de la chimie de surface

La surface d'une nanoparticule dicte son interaction avec les membranes cellulaires. Une surface chargée positivement, par exemple, peut être plus perturbatrice pour la membrane cellulaire chargée négativement, entraînant une toxicité plus élevée.

Inversement, les ingénieurs peuvent appliquer délibérément des revêtements de surface (comme le polyéthylène glycol, ou PEG) pour rendre une nanoparticule plus « biocompatible ». Cela peut protéger efficacement un cœur de matériau réactif, le rendant biologiquement inerte et réduisant sa toxicité.

Biodégradabilité et persistance

Le profil de risque change radicalement selon que la nanoparticule est biopersistante ou biodégradable. Les matériaux qui ne se décomposent pas, tels que les nanoparticules d'or ou les nanotubes de carbone, peuvent s'accumuler dans le corps avec le temps, soulevant des préoccupations quant aux effets à long terme.

En revanche, des matériaux comme certains oxydes de zinc ou d'oxyde de fer peuvent se dissoudre ou être métabolisés par le corps. Bien que cela puisse libérer des ions qui peuvent avoir leur propre toxicité, cela évite le problème de la bioaccumulation à long terme.

Comment évaluer et atténuer les risques liés aux nanomatériaux

Une approche proactive exige d'évaluer les nanomatériaux non pas comme une catégorie unique, mais en fonction de leurs caractéristiques spécifiques et du contexte de leur utilisation. Cela permet une stratégie de gestion des risques plus précise et efficace.

- Si votre objectif principal est la recherche ou le développement de produits : Caractérisez minutieusement votre nanomatériau spécifique (taille, forme, charge de surface, revêtement) et consultez la littérature de nanotoxicologie pertinente à cette classe de matériaux avant de procéder.

- Si votre objectif principal est la sécurité en milieu de travail : Privilégiez les contrôles d'ingénierie tels que les hottes de laboratoire, les boîtes à gants et la ventilation spécialisée pour minimiser l'exposition par inhalation, qui est la voie de risque la plus importante.

- Si votre objectif principal est la conformité réglementaire ou l'évaluation de la sécurité : Passez d'une évaluation des dangers purement chimique à un cadre qui intègre les propriétés physico-chimiques critiques qui définissent le profil de risque unique d'un nanomatériau.

En comprenant les principes qui régissent les interactions nanobiologiques, nous pouvons innover de manière responsable et exploiter les immenses avantages de la nanotechnologie tout en protégeant la santé humaine.

Tableau récapitulatif :

| Danger potentiel | Mécanisme | Facteurs clés |

|---|---|---|

| Stress oxydatif et inflammation | Génération d'espèces réactives de l'oxygène (ERO) | Grande surface, réactivité de surface |

| Perturbation physique | Phagocytose frustrée (ex. : nanotubes de carbone) | Rapport d'aspect élevé, forme de fibre |

| Effet Cheval de Troie | Transport de contaminants toxiques dans le corps | Adsorption de surface, capacité à traverser les barrières biologiques |

| Bioaccumulation | Persistance à long terme dans les organes | Matériaux biopersistants (ex. : nanoparticules d'or) |

Assurez la sécurité et l'efficacité de votre laboratoire lorsque vous travaillez avec des nanomatériaux. KINTEK est spécialisée dans la fourniture d'équipements de laboratoire et de consommables de haute qualité conçus pour manipuler les matériaux avancés en toute sécurité. Des hottes de laboratoire aux boîtes à gants en passant par les systèmes de ventilation spécialisés, nos produits aident à atténuer les risques d'exposition et à protéger votre équipe. Laissez nos experts vous aider à créer un environnement de laboratoire plus sûr — contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter de vos besoins spécifiques !

Guide Visuel

Produits associés

- Mousse de nickel pour applications industrielles et de laboratoire

- Système d'équipement de machine HFCVD pour le revêtement de nanodiamant de filière de tréfilage

- Plaque céramique en nitrure d'aluminium (AlN) pour l'ingénierie de pointe

- Substrat de verre de fenêtre optique, plaquettes, sulfure de zinc ZnS

- Substrat de plaquette et lentille en séléniure de zinc ZnSe

Les gens demandent aussi

- Quelle est l'utilité du filtre-presse dans l'industrie pétrolière ? Transformer les boues usées en revenus récupérés

- L'huile de pyrolyse est-elle un produit chimique ? Libérer le potentiel d'une matière première chimique complexe

- La centrifugation ou la filtration est-elle préférable ? Un guide pour choisir la bonne méthode de séparation pour votre laboratoire

- Comment un agitateur alternatif à température constante influence-t-il la cinétique d'adsorption ? Optimisez vos études sur les polluants

- Qu'est-ce que le métal fritté ? Un guide pour des pièces métalliques complexes et rentables

- Quels sont les deux processus de traitement thermique ? Adoucissement vs. Durcissement expliqués

- Quelle est la tension de pulvérisation d'un magnétron ? Optimisez votre processus de dépôt de couches minces

- Comment le prétraitement par micro-ondes améliore-t-il l'efficacité de la lixiviation des éléments de terres rares ? Améliorez l'extraction avec KINTEK