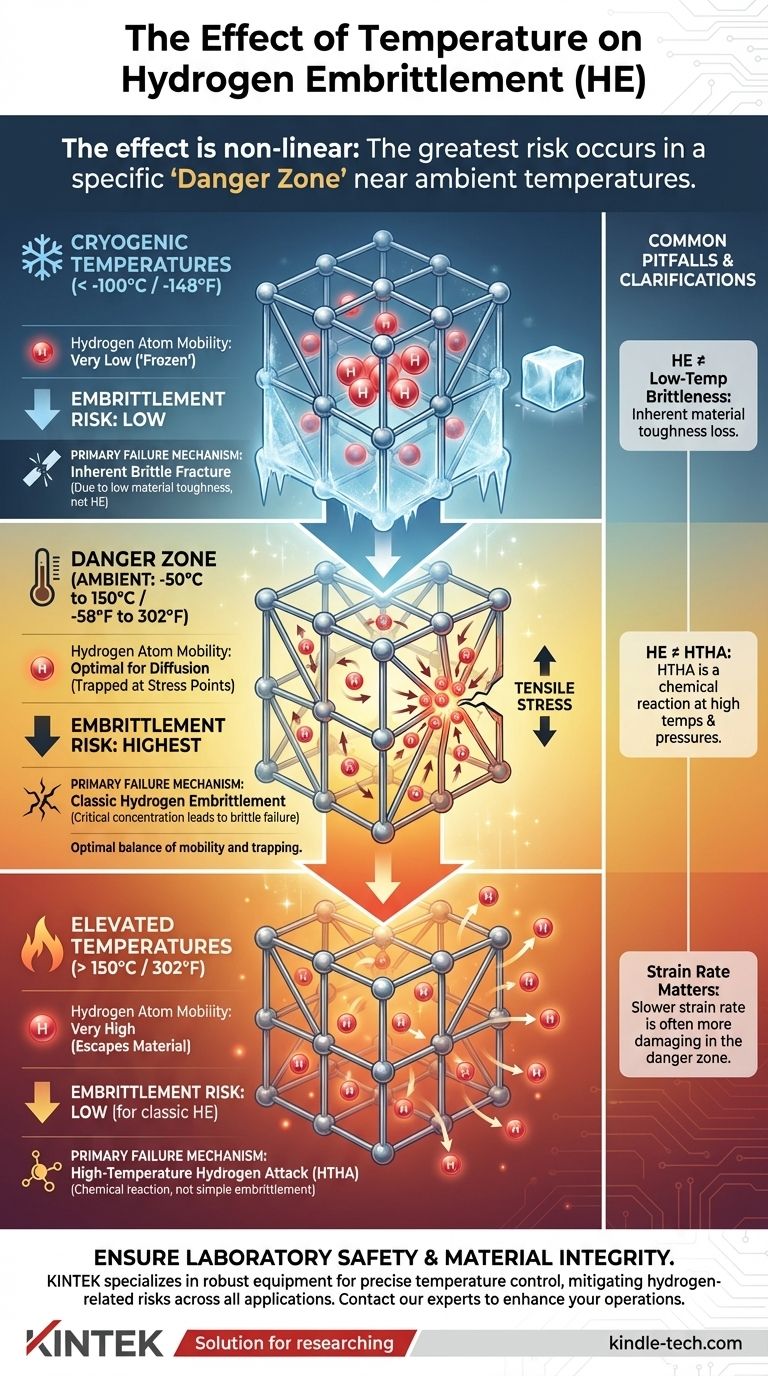

En bref, l'effet de la température sur la fragilisation par l'hydrogène n'est pas linéaire. Le phénomène est le plus grave dans une plage spécifique autour de la température ambiante. Les températures très basses (cryogéniques) et les températures élevées réduisent considérablement le risque de fragilisation classique par l'hydrogène, mais pour des raisons entièrement différentes liées à la mobilité des atomes d'hydrogène.

Le risque maximal de défaillance dû à la fragilisation par l'hydrogène se produit près des températures ambiantes, soit approximativement entre -50°C et 150°C (-58°F et 302°F). Cette fenêtre de température crée un équilibre dangereux où les atomes d'hydrogène sont suffisamment mobiles pour trouver des points de contrainte, mais pas si énergétiques qu'ils s'échappent du matériau.

La mécanique sous-jacente : la mobilité de l'hydrogène

Pour comprendre le rôle de la température, nous devons d'abord reconnaître que la fragilisation par l'hydrogène nécessite trois conditions : un matériau susceptible (comme l'acier à haute résistance), une contrainte de traction appliquée et une source d'hydrogène atomique. Le rôle principal de la température est de régir le comportement de ces atomes d'hydrogène au sein du réseau cristallin du métal.

H3: La « Zone de danger » (Températures proches de l'ambiante)

Cette plage représente le risque le plus élevé car elle offre les conditions optimales pour la fragilisation.

Les atomes d'hydrogène possèdent suffisamment d'énergie thermique pour diffuser, ou se déplacer, à travers le métal. Cette mobilité leur permet de migrer et de s'accumuler dans les zones de forte contrainte, comme la pointe d'une fissure microscopique.

Simultanément, la température n'est pas assez élevée pour que l'hydrogène puisse facilement diffuser hors du matériau. Cette combinaison de mobilité suffisante et de piégeage efficace conduit à une concentration critique d'hydrogène aux points de contrainte, réduisant sévèrement la ductilité du matériau et entraînant une rupture fragile et soudaine.

H3: Basses températures (Conditions cryogéniques)

Lorsque la température chute de manière significative (par exemple, en dessous de -100°C / -148°F), le risque de fragilisation classique par l'hydrogène diminue.

À ces températures cryogéniques, le taux de diffusion des atomes d'hydrogène devient extrêmement lent. Les atomes sont essentiellement « gelés en place » dans le réseau métallique.

Parce qu'ils manquent de mobilité pour se déplacer vers les zones de forte contrainte de traction, ils ne peuvent pas s'accumuler aux concentrations critiques nécessaires pour provoquer la fragilisation.

H3: Températures élevées

Aux températures plus élevées (par exemple, au-dessus de 150°C / 302°F), le risque de fragilisation classique par l'hydrogène diminue également, mais pour la raison inverse.

Le taux de diffusion de l'hydrogène devient très élevé. Cette mobilité extrême signifie que les atomes d'hydrogène peuvent facilement diffuser hors du matériau dans l'atmosphère, empêchant les accumulations internes dangereuses.

De plus, à ces températures, le métal lui-même devient plus ductile et sa limite d'élasticité diminue, le rendant intrinsèquement moins sujet à la rupture fragile.

Pièges courants et clarifications

Une compréhension claire de l'effet de la température nécessite de différencier la fragilisation par l'hydrogène d'autres mécanismes de défaillance dépendants de la température.

H3: Ne pas confondre la FE avec la fragilité à basse température

Bien que le risque de FE soit faible aux températures cryogéniques, le risque d'un autre mode de défaillance — la rupture fragile — est très élevé pour de nombreux aciers. Cela est dû à la perte intrinsèque de ténacité du matériau lui-même à basse température et constitue un phénomène distinct.

H3: Distinguer la FE de l'attaque par l'hydrogène à haute température (HTHA)

À des températures très élevées (généralement supérieures à 200°C / 400°F) et dans des environnements gazeux d'hydrogène à haute pression, un mécanisme différent appelé Attaque par l'hydrogène à haute température (HTHA) peut se produire.

Il ne s'agit pas d'un simple processus de fragilisation, mais d'une réaction chimique. L'hydrogène réagit avec les carbures présents dans l'acier pour former du gaz méthane, entraînant des fissures internes, des cloques et une perte permanente de résistance. Le HTHA est une forme de dégradation du matériau fondamentalement différente et irréversible.

H3: Considérer l'impact de la vitesse de déformation

Le processus de fragilisation dépend du temps. Dans la « zone de danger », une vitesse de déformation plus lente est souvent plus dommageable car elle donne plus de temps aux atomes d'hydrogène pour diffuser jusqu'à la pointe d'une fissure en propagation, exacerbant le problème.

Faire le bon choix pour votre application

Votre approche pour atténuer les défaillances liées à l'hydrogène doit être adaptée à la plage de température de fonctionnement spécifique de votre composant.

- Si votre objectif principal est le service cryogénique (inférieur à -100°C) : Votre principale préoccupation est la ténacité intrinsèque du matériau, et non la fragilisation classique par l'hydrogène. Sélectionnez des matériaux présentant d'excellentes valeurs d'impact Charpy V-notch à votre température de conception minimale.

- Si votre composant fonctionne près des températures ambiantes (-50°C à 150°C) : Vous vous trouvez dans la zone à risque la plus élevée. Privilégiez la sélection de matériaux moins susceptibles, contrôlez rigoureusement toutes les sources potentielles d'hydrogène (par exemple, les processus de fabrication tels que le placage, le soudage ou la corrosion en service) et gérez attentivement les contraintes de traction.

- Si vous opérez à des températures élevées (au-dessus de 150°C) : Le risque de fragilisation classique est plus faible, mais vous devez déplacer votre analyse vers le risque distinct et sévère de l'Attaque par l'hydrogène à haute température (HTHA), en particulier pour les aciers au carbone et faiblement alliés en service hydrogène.

En fin de compte, la température est la variable critique qui détermine si l'hydrogène présent dans un matériau est un passager bénin ou un catalyseur de défaillance catastrophique.

Tableau récapitulatif :

| Plage de température | Mobilité des atomes d'hydrogène | Risque de fragilisation | Mécanisme de défaillance principal |

|---|---|---|---|

| Cryogénique (< -100°C / -148°F) | Très faible (« Gelé ») | Faible | Rupture fragile intrinsèque (Ténacité du matériau) |

| Zone de danger (-50°C à 150°C / -58°F à 302°F) | Optimal pour la diffusion | Le plus élevé | Fragilisation classique par l'hydrogène |

| Élevée (> 150°C / 302°F) | Très élevée (S'échappe du matériau) | Faible (pour la FE) | Attaque par l'hydrogène à haute température (HTHA) |

Assurez-vous que les matériaux et équipements de votre laboratoire sont à l'abri des défaillances liées à l'hydrogène. KINTEK se spécialise dans la fourniture d'équipements de laboratoire robustes et de consommables conçus pour un contrôle précis de la température et une intégrité des matériaux. Que vous travailliez avec des applications cryogéniques, des conditions ambiantes ou des processus à haute température, nos solutions aident à atténuer les risques de fragilisation par l'hydrogène et d'autres mécanismes de défaillance. Contactez nos experts dès aujourd'hui pour discuter de la manière dont nous pouvons soutenir les besoins spécifiques de votre laboratoire et améliorer la sécurité et la fiabilité de vos opérations.

Guide Visuel

Produits associés

- Réacteurs haute pression personnalisables pour des applications scientifiques et industrielles avancées

- Mini réacteur autoclave haute pression SS pour utilisation en laboratoire

- Réacteur Autoclave Haute Pression en Acier Inoxydable pour Laboratoire

- Réacteur Autoclave de Laboratoire Haute Pression pour Synthèse Hydrothermale

- Presse isostatique à froid de laboratoire électrique divisée CIP pour pressage isostatique à froid

Les gens demandent aussi

- Pourquoi les récipients de réaction de laboratoire scellés sont-ils nécessaires dans la synthèse hydrothermale des zéolithes ? Assurer la pureté et le rendement

- Quels rôles les autoclaves jouent-ils dans la synthèse des zéolithes MFI ? Maîtriser la croissance cristalline hydrothermale

- Comment un réacteur à haute pression démontre-t-il sa valeur dans le vieillissement accéléré ? Prédiction rapide de la durabilité des catalyseurs

- Quelle est la fonction d'un réacteur hydrothermique à température constante ? Maîtriser l'activation des cendres volantes de charbon

- Quelle est la contribution d'un réacteur hydrothermique à la construction de pores gradués ? Gabarits de précision pour le TAS