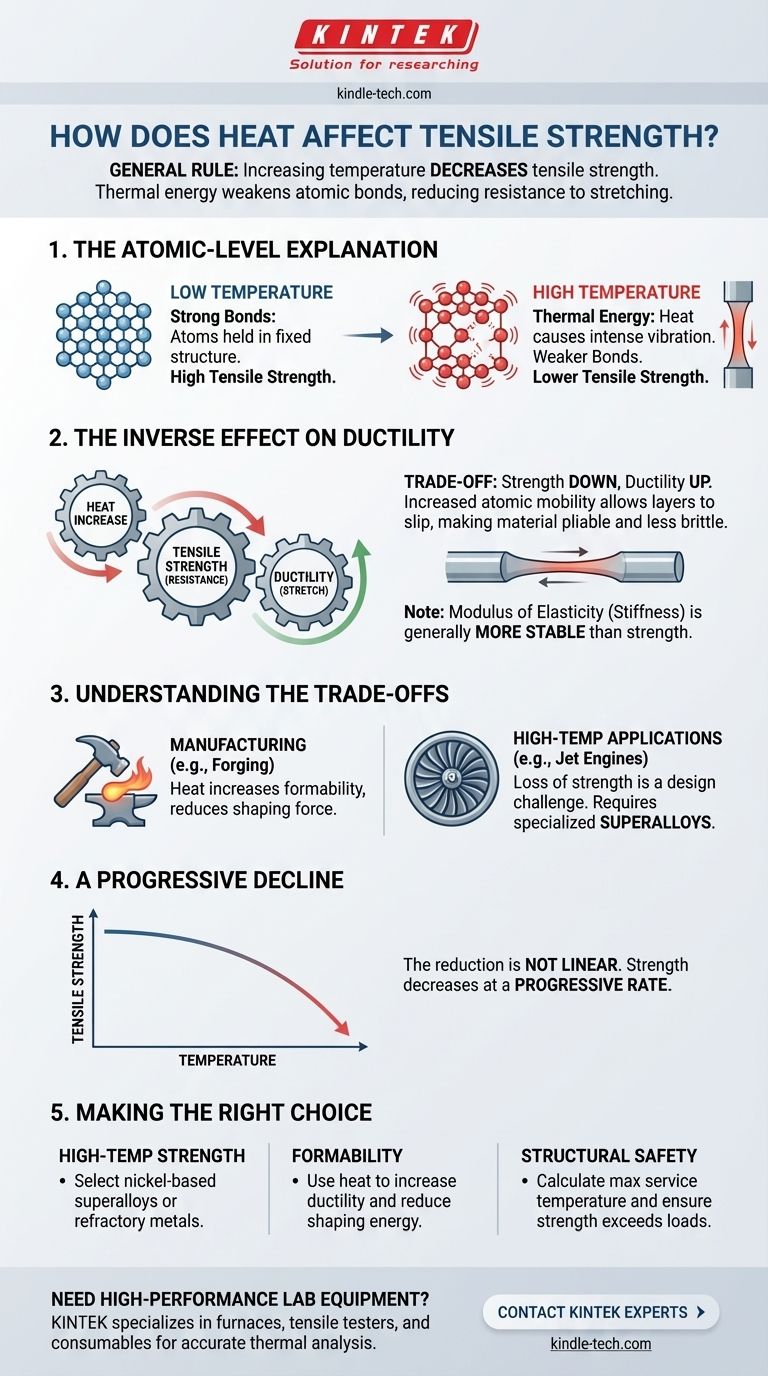

En règle générale, l'augmentation de la température d'un matériau diminue sa résistance à la traction. Cela se produit parce que l'énergie thermique rend les liaisons atomiques au sein du matériau plus faibles et plus faciles à séparer, réduisant ainsi sa capacité à résister à l'étirement.

Le principe fondamental est un compromis essentiel en science des matériaux : lorsque vous ajoutez de la chaleur, vous sacrifiez généralement la résistance (la capacité à résister à une charge) en échange d'une ductilité accrue (la capacité à se déformer sans se rompre).

L'explication au niveau atomique

Comment les atomes confèrent la résistance

Les atomes dans un matériau solide sont maintenus dans une structure relativement fixe, comme un réseau cristallin, par de fortes liaisons électromagnétiques. La résistance à la traction est une mesure de la force nécessaire pour vaincre ces liaisons et séparer les atomes.

Le rôle de l'énergie thermique

La chaleur est simplement une forme d'énergie. Lorsque vous chauffez un matériau, vous transférez de l'énergie thermique à ses atomes, ce qui les fait vibrer plus rapidement et plus intensément.

Affaiblissement des liaisons

Cette vibration accrue force les atomes à s'éloigner les uns des autres, affaiblissant les liaisons qui les maintiennent ensemble. Avec des liaisons plus faibles, une force externe moindre est nécessaire pour séparer le matériau, ce qui entraîne une résistance à la traction plus faible.

L'effet inverse sur la ductilité

La résistance diminue, la ductilité augmente

Alors que la résistance diminue avec la chaleur, une propriété connexe — la ductilité — augmente. La ductilité est la capacité du matériau à s'étirer ou à se déformer sans se fracturer.

Pourquoi les matériaux deviennent plus malléables

Les mêmes vibrations atomiques qui affaiblissent les liaisons permettent également aux couches atomiques de glisser plus facilement les unes sur les autres. Cette mobilité atomique accrue rend le matériau plus malléable et moins cassant, lui permettant de s'étirer davantage avant de se rompre.

La stabilité de la rigidité

Il est important de noter que le module d'élasticité, ou la rigidité du matériau, est généralement plus stable que sa résistance. Cela signifie que bien que son point de rupture ultime diminue avec la chaleur, sa résistance initiale à la flexion ou à l'étirement change de manière moins spectaculaire.

Comprendre les compromis

Le compromis résistance vs. formabilité

Cette relation est la base de nombreux procédés de fabrication. Le forgeage, par exemple, chauffe intentionnellement le métal pour le rendre moins résistant et plus ductile, lui permettant d'être martelé dans une nouvelle forme avec moins de force.

Le défi des applications à haute température

Inversement, pour les composants qui doivent fonctionner à haute température, tels que les aubes de turbine de moteur à réaction ou les pistons de moteur, cette perte de résistance est un défi de conception critique. Les ingénieurs doivent utiliser des superalliages spécialisés conçus pour conserver la force de leurs liaisons atomiques à des températures extrêmes.

Un déclin progressif

La réduction de la résistance à la traction n'est pas linéaire. À mesure que les températures augmentent, la résistance diminue à un rythme progressif. Cela signifie que le matériau s'affaiblit de plus en plus rapidement à mesure qu'il chauffe, un facteur crucial pour les calculs de sécurité en ingénierie structurelle, en particulier dans les scénarios à risque d'incendie.

Faire le bon choix pour votre objectif

Comprendre ce principe est essentiel pour une sélection correcte des matériaux et une conception sûre.

- Si votre objectif principal est la résistance à haute température : Vous devez sélectionner des matériaux spécifiquement alliés pour contrecarrer cet effet, tels que les superalliages à base de nickel ou les métaux réfractaires.

- Si votre objectif principal est la formabilité et la fabrication : L'application de chaleur est un outil fondamental pour augmenter la ductilité et réduire l'énergie nécessaire pour façonner un matériau.

- Si votre objectif principal est la sécurité structurelle : Vous devez calculer la température de service maximale et vous assurer que la résistance à la traction du matériau à cette température reste bien au-dessus de toutes les charges prévues.

Maîtriser la relation entre la chaleur, la résistance et la ductilité est fondamental pour concevoir des systèmes fiables et efficaces.

Tableau récapitulatif :

| Effet de la température | Résistance à la traction | Ductilité |

|---|---|---|

| Augmente | Diminue | Augmente |

| Diminue | Augmente | Diminue |

Besoin d'équipements de laboratoire haute performance pour tester les propriétés des matériaux sous l'effet de la chaleur ? KINTEK est spécialisé dans les fours, les bancs d'essai de traction et les consommables qui vous aident à analyser avec précision l'impact de la température sur vos matériaux. Que vous développiez des alliages à haute température ou optimisiez des procédés de fabrication, nos équipements fiables garantissent des résultats précis et reproductibles. Contactez nos experts dès aujourd'hui pour trouver la solution parfaite pour les besoins d'analyse thermique de votre laboratoire !

Guide Visuel

Produits associés

- Tamis de laboratoire et machines de tamisage

- Machine de moulage de spécimens métallographiques pour matériaux et analyses de laboratoire

- Système d'équipement de machine HFCVD pour le revêtement de nanodiamant de filière de tréfilage

- Fabricant de pièces personnalisées en PTFE Téflon pour racks de tubes de centrifugation

- Stérilisateur de laboratoire Autoclave de laboratoire Stérilisateur à vapeur sous pression vertical pour écran à cristaux liquides de type automatique

Les gens demandent aussi

- Quel est le but principal de l'utilisation de tamis standard ? Maîtriser l'uniformité des particules pour une préparation de catalyseur de haute qualité

- Quelle est la fonction principale d'un tamiseur mécanique pour l'analyse de la biomasse ? Optimiser la distribution granulométrique

- Pourquoi l'analyse granulométrique par tamisage est-elle importante ? Assurer une qualité et des performances constantes de vos matériaux

- Quels sont les facteurs affectant la performance et l'efficacité du tamisage ? Optimisez votre processus de séparation des particules

- Quelles sont les spécifications des tamis d'essai ? Un guide des normes ASTM et ISO pour une analyse granulométrique précise