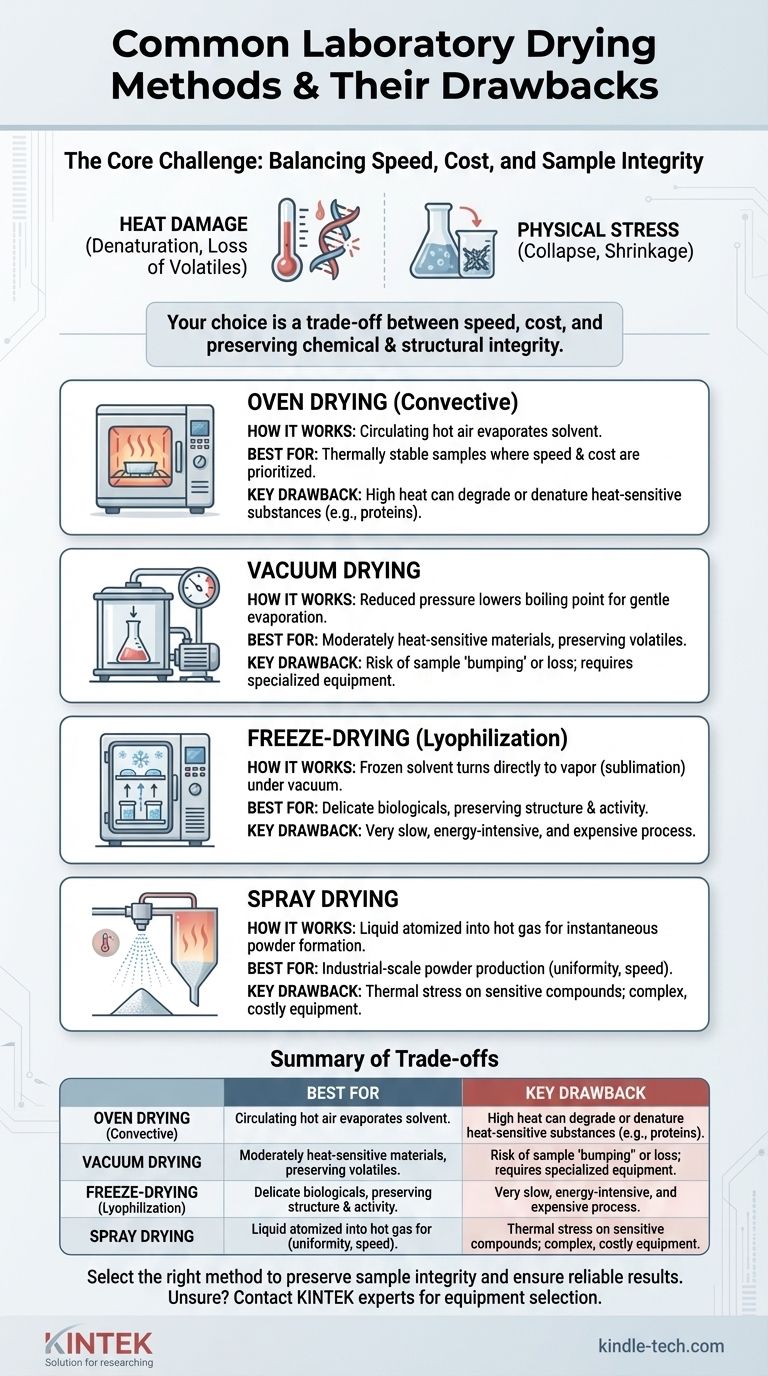

Les méthodes de séchage en laboratoire les plus courantes sont le séchage en étuve, le séchage sous vide et le séchage par atomisation, leur principal inconvénient étant le risque que la chaleur et le stress physique altèrent les propriétés fondamentales d'un échantillon. Ces dommages peuvent se manifester par des protéines dénaturées, une perte de composés volatils, ou des changements dans la taille et la texture finales du matériau, compromettant l'intégrité de vos résultats.

Le défi central du séchage en laboratoire n'est pas seulement d'éliminer un solvant, mais de le faire sans détruire l'échantillon. Votre choix de méthode représente un compromis critique entre la vitesse, le coût et la préservation de l'intégrité chimique et structurelle de votre matériau.

Pourquoi la méthode de séchage est importante : préserver l'intégrité de l'échantillon

L'objectif du séchage est d'éliminer un solvant liquide, généralement de l'eau, d'un échantillon solide. Le défi est que les méthodes utilisées pour accélérer ce processus peuvent infliger des dommages irréversibles.

Les deux principales sources de dommages pendant le séchage sont la chaleur et le stress physique. La chaleur peut décomposer les composés thermosensibles, tandis que le processus physique d'évaporation peut provoquer l'effondrement de structures délicates, modifiant fondamentalement l'échantillon.

Un aperçu des techniques de laboratoire courantes

Chaque technique de séchage offre un équilibre différent entre la vitesse, la douceur et le coût. Comprendre le fonctionnement de chacune est essentiel pour choisir la méthode appropriée à votre échantillon spécifique et à votre objectif analytique.

Séchage en étuve (séchage convectif)

C'est la méthode la plus simple, consistant à placer un échantillon dans une étuve à air chaud circulant. La chaleur fournit l'énergie nécessaire à l'évaporation du solvant, et la circulation de l'air emporte la vapeur.

Elle convient mieux aux échantillons thermostables, où la vitesse et la simplicité sont plus importantes que la préservation d'une structure délicate.

L'inconvénient majeur est que la chaleur directe et élevée peut facilement dégrader ou dénaturer les substances thermosensibles comme les protéines, les produits pharmaceutiques ou certains polymères, altérant complètement leurs propriétés comme indiqué dans les références.

Séchage sous vide

Cette méthode consiste à placer l'échantillon dans une chambre et à réduire la pression. La diminution de la pression ambiante réduit le point d'ébullition du solvant, permettant une évaporation rapide à une température beaucoup plus basse que dans une étuve standard.

Le séchage sous vide est une amélioration significative pour les matériaux modérément thermosensibles. Il est plus doux que le séchage en étuve et est souvent utilisé pour les produits chimiques ou alimentaires où la préservation des composés volatils d'arôme et de saveur est importante.

Cependant, l'ébullition rapide sous vide peut provoquer des "projections" ou des éclaboussures de certains échantillons, entraînant une perte d'échantillon. Il nécessite également un équipement plus spécialisé et plus coûteux qu'une simple étuve.

Lyophilisation (séchage par congélation)

La lyophilisation est la référence pour les matériaux délicats. L'échantillon est d'abord congelé solidement, puis placé sous un vide poussé, ce qui provoque la transformation directe du solvant congelé en vapeur sans passer par une phase liquide (sublimation).

C'est de loin la méthode de séchage la plus douce. Parce qu'elle évite l'évaporation liquide et les températures élevées, elle excelle dans la préservation de la structure des matériaux biologiques comme les protéines, les enzymes, les microbes et les tissus. Le produit final est souvent léger, poreux et facilement réhydratable.

Les principaux inconvénients sont qu'il s'agit d'un processus très lent et énergivore, nécessitant un équipement spécialisé et coûteux.

Séchage par atomisation

Le séchage par atomisation est un processus continu où un échantillon liquide est atomisé en fines gouttelettes à l'intérieur d'une chambre à gaz chaud. La grande surface des gouttelettes permet une évaporation quasi instantanée du solvant, laissant derrière elle une poudre sèche.

Cette technique est extrêmement rapide et évolutive, ce qui la rend idéale pour la production industrielle de poudres comme le lait, le café et les produits pharmaceutiques. Elle produit des particules uniformes et cohérentes.

Bien que le temps d'exposition à la chaleur soit très court, les températures élevées peuvent toujours provoquer un stress thermique sur les composés sensibles. L'équipement est également complexe et représente un investissement en capital significatif.

Comprendre les compromis

Choisir une méthode à l'aveugle peut entraîner des expériences ratées et des matériaux gaspillés. La clé est de comprendre les compromis que vous faites.

L'impact de la chaleur

Comme mentionné dans les références, la chaleur est la cause la plus fréquente de dommages aux échantillons. Elle peut dénaturer les protéines, modifiant leur forme et les rendant inactives. Elle peut également décomposer des composés chimiques ou entraîner la perte de composants volatils qui contribuent aux caractéristiques d'une substance.

L'impact du stress physique

La transition du liquide au gaz crée des forces physiques. Lorsque l'eau s'évapore d'un échantillon poreux, la tension superficielle peut provoquer l'effondrement de structures internes délicates, conduisant à un produit final rétréci, durci et aux propriétés entièrement différentes. La lyophilisation est la seule méthode courante qui évite complètement ce problème.

Le facteur coût et complexité

Une simple étuve de laboratoire est peu coûteuse et facile à utiliser. En revanche, une étuve sous vide est plus complexe, et un lyophilisateur ou un atomiseur représente un investissement majeur tant en équipement qu'en formation des opérateurs. Votre choix est souvent contraint par les ressources disponibles.

Faire le bon choix pour votre échantillon

Votre décision doit être guidée par la nature de votre échantillon et l'objectif de votre travail.

- Si votre objectif principal est la rapidité et le coût pour les matériaux thermostables : Le séchage en étuve est le choix le plus pratique et efficace.

- Si votre objectif principal est de préserver les composés modérément thermosensibles : Le séchage sous vide offre un bon équilibre entre rapidité et douceur.

- Si votre objectif principal est de maintenir l'activité biologique et la structure délicate de votre échantillon : La lyophilisation est la meilleure option incontestable, malgré son coût et son temps.

- Si votre objectif principal est de créer une poudre uniforme à partir d'un liquide à l'échelle industrielle : Le séchage par atomisation est la norme de l'industrie pour sa rapidité et sa cohérence.

En fin de compte, le choix de la bonne méthode de séchage est une étape fondamentale pour obtenir des résultats scientifiques fiables et reproductibles.

Tableau récapitulatif :

| Méthode | Idéale pour | Inconvénient majeur |

|---|---|---|

| Séchage en étuve | Échantillons thermostables ; rapidité & coût | La chaleur élevée peut dégrader les matériaux sensibles |

| Séchage sous vide | Composés modérément thermosensibles | Peut provoquer des "projections" et une perte d'échantillon |

| Lyophilisation | Matériaux biologiques délicats ; préservation de la structure | Lent, énergivore et coûteux |

| Séchage par atomisation | Production de poudre à l'échelle industrielle | Stress thermique sur les composés sensibles |

Vous ne savez pas quelle méthode de séchage convient à votre application spécifique ? Un mauvais choix peut entraîner des protéines dénaturées, une perte de composés volatils et des résultats compromis. KINTEK est spécialisé dans les équipements et consommables de laboratoire, répondant aux besoins des laboratoires. Nos experts peuvent vous aider à sélectionner l'équipement idéal – des étuves robustes aux lyophilisateurs doux – pour préserver l'intégrité de votre échantillon et garantir la fiabilité de vos données. Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée !

Guide Visuel

Produits associés

- Lyophilisateur de laboratoire de paillasse pour usage en laboratoire

- Autoclave de laboratoire stérilisateur à vide pulsé, stérilisateur à vapeur de bureau

- Stérilisateur automatique de laboratoire d'affichage numérique portable Autoclave de laboratoire pour la stérilisation sous pression

- Autoclave de laboratoire portable à haute pression pour stérilisation à la vapeur à usage en laboratoire

- Autoclave à vapeur haute pression de laboratoire vertical pour service de laboratoire

Les gens demandent aussi

- Qu'est-ce que le dépôt de revêtement ? Ingénierie de propriétés de surface supérieures pour vos matériaux

- Quels sont les avantages d'un four discontinu ? Atteignez une flexibilité et un contrôle inégalés

- Quelle est la différence entre le sputtering RF et le sputtering DC ? Choisissez la bonne méthode pour votre matériau

- Comment fonctionne le revêtement par pulvérisation cathodique d'or ? Obtenez des films conducteurs ultra-minces pour le MEB

- Quelles sont les applications de l'acier inoxydable ? Libérez sa polyvalence pour votre projet

- Comment les diamants sont-ils utilisés à des fins industrielles ? Libérez des performances extrêmes avec les outils diamantés

- Quelles sont les limites de la pulvérisation cathodique magnétron ? Compromis clés dans le dépôt de couches minces

- Pourquoi la préparation des échantillons est-elle importante en analyse ? Assurer des résultats précis et reproductibles