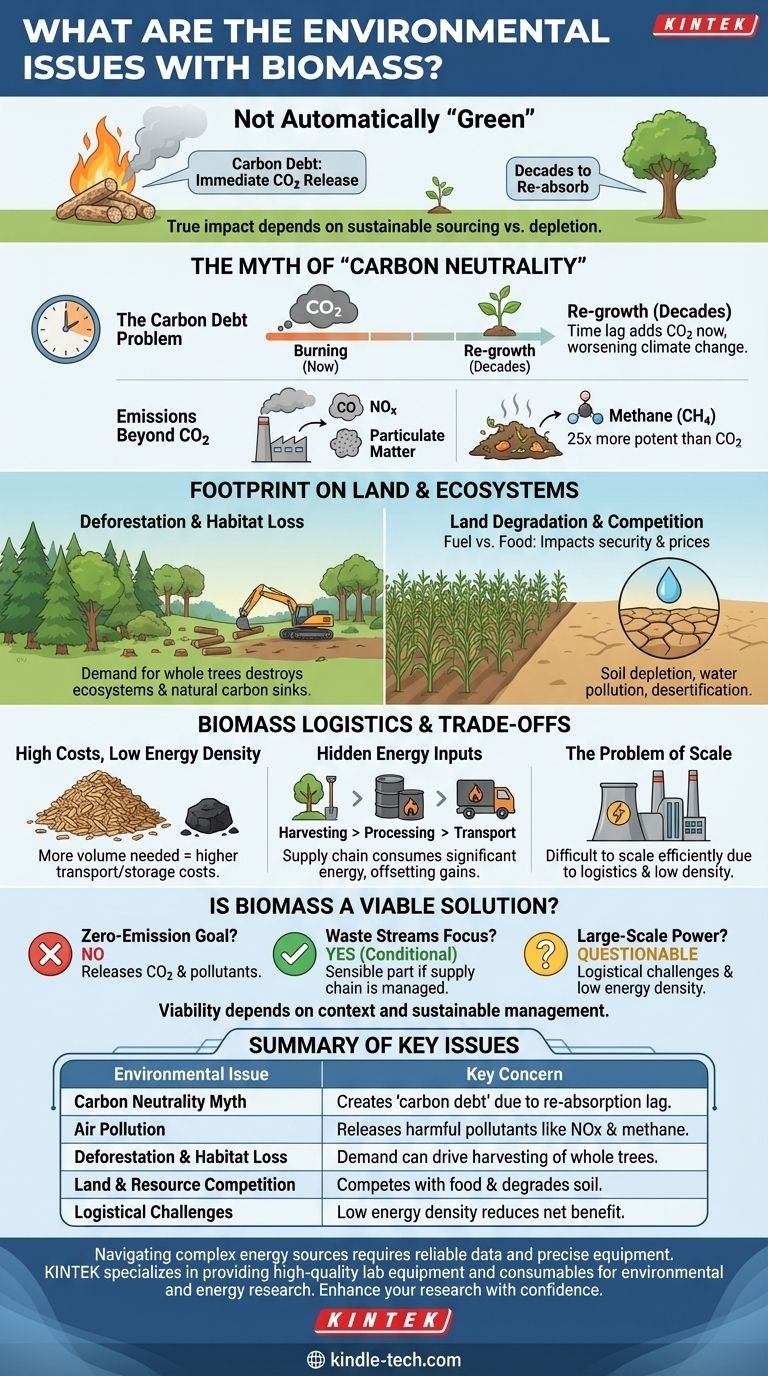

Bien que souvent présentée comme une source d'énergie propre et renouvelable, la biomasse comporte des passifs environnementaux importants. Les principaux problèmes sont son potentiel à entraîner la déforestation, la dégradation des terres et des écosystèmes, et la libération de polluants atmosphériques nocifs, y compris les gaz à effet de serre. La durabilité de la biomasse n'est pas inhérente ; elle dépend entièrement de la manière dont la matière première est sourcée et gérée.

Le problème environnemental fondamental avec la biomasse est qu'elle n'est pas automatiquement « verte » ou « neutre en carbone ». Son véritable impact dépend si la matière première provient de flux de déchets durables ou de pratiques qui épuisent les forêts et entrent en concurrence avec la production alimentaire, créant une « dette carbone » à long terme.

Le mythe de la « neutralité carbone »

L'argument le plus courant en faveur de la biomasse est qu'elle est « neutre en carbone » — l'idée que le dioxyde de carbone libéré lors de la combustion de la biomasse est égal au carbone absorbé par les plantes pendant leur croissance. La réalité est bien plus complexe.

Le problème de la dette carbone

La combustion du bois ou d'autres matières organiques libère immédiatement son carbone stocké dans l'atmosphère. Cependant, il faut des décennies, voire des siècles, pour qu'une nouvelle forêt pousse et réabsorbe cette même quantité de carbone.

Ce décalage temporel crée une dette carbone, où une grande quantité de CO2 est ajoutée à l'atmosphère maintenant, aggravant le changement climatique à court et moyen terme.

Émissions au-delà du CO2

Le processus de combustion est rarement parfait. La combustion de la biomasse, en particulier provenant de sources incohérentes, libère d'autres polluants nocifs comme le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote (NOx) et les particules fines, qui contribuent à la pollution de l'air et aux problèmes de santé publique.

De plus, si la biomasse est laissée à se décomposer de manière inappropriée pendant le stockage ou si elle provient de déchets organiques, elle peut libérer du méthane, un gaz à effet de serre plus de 25 fois plus puissant que le CO2 sur une période de 100 ans.

L'empreinte sur les terres et les écosystèmes

Contrairement à l'éolien ou au solaire, la biomasse nécessite un apport physique constant, ce qui exerce une pression immense sur les terres et les habitats naturels.

Déforestation et perte d'habitat

Lorsque la demande de biomasse dépasse l'offre provenant de déchets véritables (comme la sciure ou les résidus de récolte), cela peut créer un marché pour les arbres entiers. Cela peut conduire directement à la déforestation et à la dégradation d'écosystèmes vitaux.

La récolte de forêts pour le carburant détruit les habitats, réduit la biodiversité et nuit à la capacité de ces écosystèmes à agir comme des puits de carbone naturels.

Dégradation des sols et concurrence

La culture de plantes spécifiques pour l'énergie (cultures énergétiques) nécessite de vastes étendues de terre. Cela crée une concurrence directe entre l'utilisation des terres pour le carburant contre la nourriture, ce qui peut avoir un impact sur la sécurité alimentaire et les prix.

La culture intensive de cultures énergétiques peut également entraîner l'épuisement des sols, la pollution de l'eau due aux engrais, et même la désertification, rendant la terre inappropriée pour une future utilisation agricole.

Comprendre les compromis : la réalité de la logistique de la biomasse

Les défis pratiques liés à l'utilisation de la biomasse compromettent souvent ses objectifs environnementaux. C'est un carburant volumineux et à faible teneur énergétique qui s'accompagne de coûts cachés importants.

Coûts élevés et faible densité énergétique

La biomasse a une faible densité énergétique par rapport aux combustibles fossiles. Vous devez brûler un volume beaucoup plus important de granulés de bois, par exemple, pour produire la même quantité d'énergie qu'un volume plus petit de charbon ou de gaz naturel.

Cette inefficacité se traduit directement par des coûts de transport et de stockage plus élevés. Des installations spécialisées et coûteuses sont nécessaires pour maintenir la biomasse sèche et éviter sa décomposition.

Les apports énergétiques cachés

Toute la chaîne d'approvisionnement de la biomasse consomme de l'énergie. Les processus de récolte, de collecte, de séchage, de granulation et de transport du carburant reposent souvent sur des combustibles fossiles.

Cela signifie qu'une quantité importante d'énergie est dépensée juste pour amener la biomasse à la centrale électrique, réduisant le gain net d'énergie et compensant une partie des économies de carbone visées.

Le problème de l'échelle

En raison de sa faible densité énergétique et de sa logistique complexe, la biomasse est difficile à mettre à l'échelle pour les réseaux électriques centralisés et de grande taille. Elle est souvent économiquement et écologiquement inefficace pour la production d'énergie à grande échelle par rapport à d'autres sources renouvelables ou même conventionnelles.

La biomasse est-elle une solution environnementale viable ?

La biomasse n'est pas une source d'énergie simplement bonne ou mauvaise ; sa viabilité dépend entièrement du contexte et de votre objectif spécifique.

- Si votre objectif principal est une source d'énergie véritablement zéro émission : La biomasse n'est pas le bon choix, car sa combustion libère inévitablement du CO2 et d'autres polluants atmosphériques.

- Si votre objectif principal est de réduire la dépendance aux combustibles fossiles en utilisant des flux de déchets : La biomasse provenant de déchets agricoles, forestiers ou municipaux vérifiés peut être un élément judicieux d'un portefeuille énergétique diversifié, à condition que la chaîne d'approvisionnement soit gérée avec soin.

- Si votre objectif principal est la production d'électricité centralisée à grande échelle : Les défis logistiques et la faible densité énergétique rendent la biomasse comme source de combustible primaire économiquement et écologiquement discutable.

En fin de compte, la valeur environnementale de la biomasse est déterminée non pas par le combustible lui-même, mais par la discipline et la durabilité du système qui le produit.

Tableau récapitulatif :

| Problème environnemental | Préoccupation clé |

|---|---|

| Mythe de la neutralité carbone | Crée une « dette carbone » en raison du décalage temporel dans la réabsorption du CO2. |

| Pollution de l'air | Libère des polluants nocifs tels que les particules fines, les NOx et le méthane. |

| Déforestation et perte d'habitat | La demande peut entraîner la coupe d'arbres entiers, détruisant les écosystèmes. |

| Concurrence pour les terres et les ressources | Les cultures énergétiques intensives concurrencent la production alimentaire et dégradent les sols. |

| Défis logistiques | La faible densité énergétique et les coûts de transport élevés réduisent le bénéfice environnemental net. |

La navigation dans des sources d'énergie complexes nécessite des données fiables et un équipement précis. KINTEK se spécialise dans la fourniture d'équipements de laboratoire et de consommables de haute qualité pour la recherche environnementale et énergétique. Que vous analysiez la composition de la biomasse, surveilliez les émissions ou développiez des alternatives durables, nos outils offrent la précision dont vous avez besoin. Améliorez votre recherche en toute confiance — contactez nos experts dès aujourd'hui pour trouver la bonne solution pour les défis de votre laboratoire.

Guide Visuel

Produits associés

- Four tubulaire de traitement thermique rapide (RTP) de laboratoire

- Four à moufle haute température pour déliantage et pré-frittage en laboratoire

- Petit four de frittage de fil de tungstène sous vide et de traitement thermique

- Four de Graphitization Expérimental à Vide de Graphite IGBT

- Four de frittage de fil de molybdène sous vide pour le frittage sous vide

Les gens demandent aussi

- Quelles sont les matières premières pour la production de biochar ? Choisissez la bonne matière première pour vos objectifs

- Combien de temps faut-il à une fournaise pour se réchauffer ? Comprendre la séquence d'allumage normale de 1 à 3 minutes

- Quel procédé de diamant cultivé en laboratoire est le meilleur ? Concentrez-vous sur la qualité, pas sur la méthode

- Quelle est l'importance d'une étuve de séchage électrique à température constante de laboratoire ? Assurer une analyse précise de la biomasse

- Quelle est la différence entre l'évaporation et la pulvérisation cathodique ? Choisissez la bonne méthode de dépôt de couches minces

- Quel est l'objectif de l'étape de recuit ? Atteindre la stabilité dans l'amplification de l'ADN et les propriétés des matériaux

- Pourquoi la consommation d'énergie est-elle une considération essentielle pour les congélateurs ULT ? Clé pour équilibrer performance, coût et durabilité

- Quel est l'avantage d'un évaporateur à faisceau d'électrons par rapport à un évaporateur à filament ? Atteindre une plus grande pureté et précision