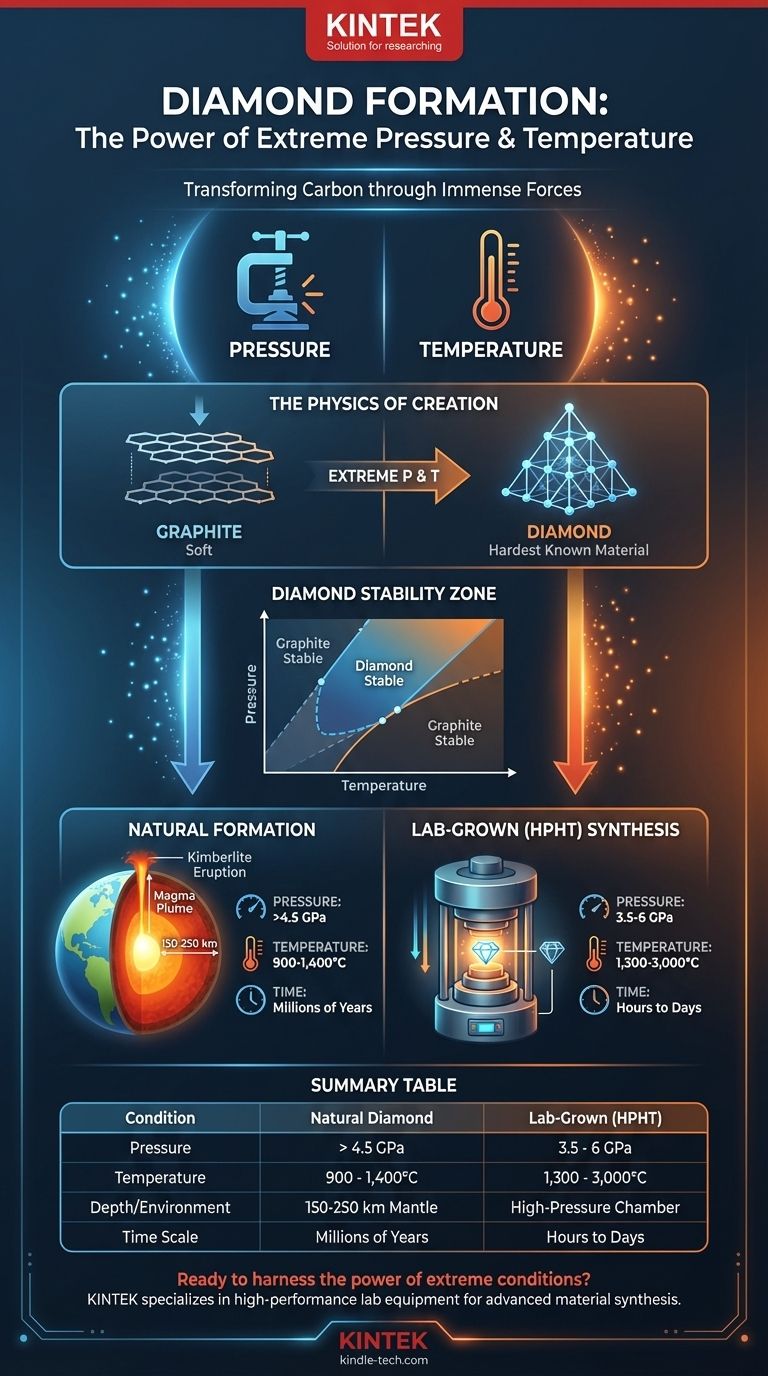

En bref, la création d'un diamant nécessite une pression immense et des températures extrêmes, des conditions fondamentalement différentes de celles de la surface de la Terre. Pour les diamants naturels, cela signifie des pressions supérieures à 4,5 gigapascals (GPa) et des températures supérieures à 900°C, des conditions que l'on trouve à des profondeurs de 150 kilomètres (environ 93 miles) ou plus dans le manteau terrestre. Les méthodes de culture en laboratoire reproduisent cela, certains procédés utilisant des pressions de 3,5 GPa et des températures atteignant 3 000°C pour accélérer la transformation.

La chaleur et la pression immenses requises pour la formation du diamant ne sont pas arbitraires ; ce sont les conditions spécifiques nécessaires pour forcer les atomes de carbone à quitter leur structure de graphite commune et à adopter le réseau tétraédrique exceptionnellement fort et stable qui définit un diamant.

La physique de la création du diamant

Pour comprendre pourquoi ces conditions sont nécessaires, nous devons examiner la structure atomique du carbone. Le graphite (la « mine » d'un crayon) et le diamant sont tous deux constitués de carbone pur, mais leurs propriétés sont très différentes.

Pourquoi la haute pression est non négociable

Le graphite est la forme stable du carbone à la pression de surface. Ses atomes sont disposés en feuilles plates qui glissent facilement les unes sur les autres, ce qui le rend mou.

La formation du diamant nécessite des pressions si intenses — plus de 500 000 fois la pression au niveau de la mer — qu'elles forcent physiquement les atomes de carbone à se rapprocher. Cette pression surmonte l'agencement naturel du graphite et oblige les atomes à se lier dans un réseau tétraédrique tridimensionnel rigide. C'est cette structure qui confère au diamant sa dureté inégalée.

Le rôle de la température extrême

La pression seule ne suffit pas. Une température extrême, généralement supérieure à 900°C (1 650°F), fournit l'énergie atomique nécessaire à la transformation.

La chaleur permet aux liaisons fortes du carbone source de se rompre, libérant les atomes pour qu'ils se déplacent et se réarrangent. Dans cet état de haute énergie, ils peuvent alors s'intégrer dans la structure diamant plus compacte et stable dictée par l'environnement de haute pression.

La zone de stabilité du diamant

La combinaison de la pression et de la température crée un environnement spécifique connu sous le nom de zone de stabilité du diamant. Il s'agit d'une plage de conditions, principalement trouvée dans le manteau supérieur de la Terre, où le diamant est la forme de carbone la plus thermodynamiquement stable.

En dehors de cette zone, le carbone restera sous forme de graphite ou, si un diamant est ramené à la surface trop lentement, se reconvertira en graphite.

Où ces conditions se produisent-elles ?

Ces conditions extrêmes ne se trouvent qu'à deux endroits : profondément dans la Terre et à l'intérieur de machines de laboratoire hautement spécialisées.

Formation naturelle dans le manteau terrestre

Presque tous les diamants naturels se sont formés il y a des millions à des milliards d'années dans la zone de stabilité du diamant, à environ 150 à 250 kilomètres sous la surface.

Ces cristaux ont ensuite été transportés rapidement à la surface lors d'éruptions volcaniques profondes. Le magma issu de ces éruptions, connu sous le nom de kimberlite, a agi comme un ascenseur à grande vitesse, amenant les diamants à la surface suffisamment rapidement pour qu'ils n'aient pas le temps de se dégrader en graphite.

Synthèse en laboratoire (méthode HPHT)

Les scientifiques reproduisent ces conditions en utilisant la méthode Haute Pression/Haute Température (HPHT). Une petite graine de diamant est placée dans une chambre avec une source de carbone pur.

La chambre est soumise à une pression immense (souvent 3,5 à 6 GPa) et chauffée à des températures extrêmes (1 300 à 3 000°C). Dans ces conditions, le carbone source se dissout et recristallise sur la graine de diamant, faisant croître un nouveau diamant plus grand en quelques heures ou jours.

Comprendre les compromis et les nuances

Le processus est plus complexe qu'une simple recette de température et de pression. La relation entre les variables est essentielle.

C'est une fenêtre, pas un point unique

Il n'y a pas de chiffre unique pour la formation du diamant. C'est plutôt une gamme de conditions. Par exemple, la formation peut se produire à une pression légèrement inférieure si la température est nettement plus élevée, et vice versa, tant que la combinaison se situe dans la zone de stabilité du diamant.

Le temps est un facteur critique

Les diamants naturels se forment sur des échelles de temps géologiques, ce qui leur permet de croître lentement à des températures du manteau relativement « plus fraîches » (environ 900-1 400°C).

Les processus en laboratoire accélèrent considérablement cela. En utilisant des températures beaucoup plus élevées, parfois le double de celles de la formation naturelle, les scientifiques peuvent catalyser la transformation et faire croître un diamant en une fraction du temps. C'est un compromis direct : plus de chaleur équivaut à une croissance plus rapide.

Le mythe du charbon

Une idée fausse courante est que les diamants sont formés à partir de charbon comprimé. C'est incorrect. La grande majorité des diamants proviennent du carbone piégé dans le manteau terrestre depuis la formation de la planète, bien avant que les premières plantes terrestres — la source du charbon — n'existent.

Faire le bon choix pour votre objectif

Comprendre les conditions de formation du diamant aide à clarifier la différence entre les pierres naturelles et synthétiques et la science qui les unit.

- Si votre objectif principal concerne les diamants naturels : Le point clé à retenir est leur origine dans le manteau profond de la Terre (plus de 150 km), où ils se sont formés sur des millions d'années et ont été amenés à la surface par de rares événements volcaniques.

- Si votre objectif principal concerne les diamants synthétiques : Le point clé à retenir est l'utilisation de technologies avancées pour reproduire et souvent intensifier les conditions naturelles afin de cultiver un diamant chimiquement identique dans un processus contrôlé et accéléré.

- Si votre objectif principal concerne la science sous-jacente : Le point clé à retenir est le concept de la « zone de stabilité du diamant », une fenêtre spécifique de pression-température où les atomes de carbone sont forcés d'adopter une structure atomique fondamentalement différente et plus durable.

En fin de compte, chaque diamant, qu'il soit naturel ou cultivé en laboratoire, témoigne du pouvoir de transformation de la chaleur et de la pression extrêmes.

Tableau récapitulatif :

| Condition | Formation de diamant naturel | Diamant cultivé en laboratoire (HPHT) |

|---|---|---|

| Pression | > 4,5 GPa | 3,5 - 6 GPa |

| Température | 900 - 1 400°C | 1 300 - 3 000°C |

| Profondeur / Environnement | 150-250 km dans le manteau terrestre | Chambre haute pression spécialisée |

| Échelle de temps | Millions d'années | Heures à jours |

Prêt à exploiter la puissance des conditions extrêmes dans votre propre laboratoire ? KINTEK est spécialisé dans les équipements de laboratoire haute performance, y compris les systèmes capables de reproduire les environnements intenses nécessaires à la synthèse de matériaux avancés. Que vous recherchiez la croissance de diamants ou d'autres processus haute pression/haute température, notre expertise et nos équipements fiables sont là pour soutenir votre travail révolutionnaire. Contactez nos experts dès aujourd'hui pour discuter de la manière dont nous pouvons répondre à vos besoins spécifiques en laboratoire.

Guide Visuel

Produits associés

- Presse hydraulique manuelle chauffante haute température avec plaques chauffantes pour laboratoire

- Presse hydraulique automatique chauffante à haute température avec plaques chauffantes pour laboratoire

- Presse isostatique à chaud WIP Station de travail 300 MPa pour applications haute pression

- Machine de presse hydraulique chauffante 24T 30T 60T avec plaques chauffantes pour presse à chaud de laboratoire

- Presse hydraulique chauffante avec plaques chauffantes pour presse à chaud de laboratoire à boîte sous vide

Les gens demandent aussi

- Quels sont les avantages d'un four de frittage sous vide à chaud ? Atteindre une densité piézoélectrique supérieure de niobate de lithium

- Pourquoi la fonction de chauffage progressif d'un four de pressage à chaud sous vide est-elle essentielle ? Améliorer les composites graphite-aluminium

- Comment l'environnement sous vide dans un four de pressage à chaud améliore-t-il les performances des composites B4C/Al ? Augmentation de la densité

- Quel est le rôle principal d'un four de pressage à chaud sous vide dans les composites SiCf/TC17/TB8 ? Atteindre une densité matérielle supérieure

- Quels sont les avantages de l'utilisation d'un four de frittage sous vide pour le SiC/Cu-Al2O3 ? Atteindre une densité proche de la théorie

- À quelle température le soudage par diffusion a-t-il lieu ? Optimisez votre processus d'assemblage à l'état solide

- Quelles sont les fonctions principales des moules en graphite ? Optimisation du pressage à chaud sous vide pour les composites de cuivre

- Comment le processus de pressage à chaud sous vide améliore-t-il la mouillabilité ? Augmentez la résistance supérieure de la liaison des produits diamantés