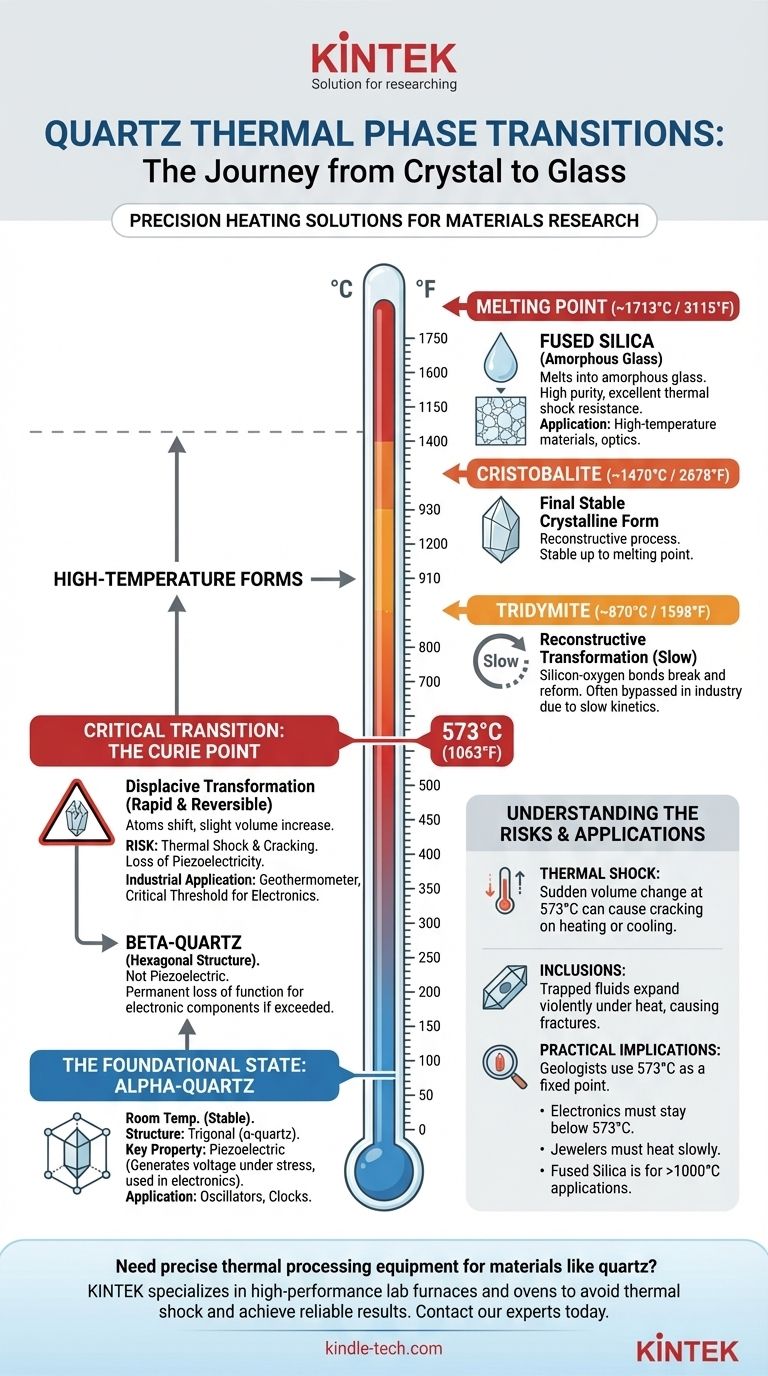

Lorsque le quartz est chauffé, il ne fond pas simplement. Au lieu de cela, il subit une série de transitions de phase prévisibles, se transformant en différentes structures cristallines (polymorphes) à des seuils de température spécifiques. Le changement le plus critique et le plus immédiat se produit à 573°C (1063°F), où le quartz alpha commun se transforme brusquement en quartz bêta, un changement qui altère fondamentalement ses propriétés physiques.

Le comportement du quartz sous la chaleur est un voyage à travers différentes formes structurelles, et non un chemin direct vers un état liquide. Comprendre ces points de transition spécifiques – en particulier le seuil de 573°C – est le facteur critique pour déterminer sa stabilité et son utilité dans toute application, de la géologie à l'électronique.

L'état fondamental : le quartz alpha

Qu'est-ce que le quartz alpha ?

À température ambiante et à pression atmosphérique normale, tout le quartz naturel est du quartz alpha (α-quartz).

C'est la forme stable à basse température du dioxyde de silicium (SiO₂). Ses atomes sont arrangés dans un système cristallin trigonal.

L'effet piézoélectrique

Une caractéristique distinctive du quartz alpha est sa propriété piézoélectrique. Cela signifie qu'il génère une petite tension électrique lorsqu'il est soumis à une contrainte mécanique.

Cet effet est à la base de son utilisation en électronique, comme les oscillateurs précis pour les montres, les radios et les ordinateurs. Cette propriété est unique à la structure du quartz alpha.

La première transition critique : le point de Curie

Du quartz alpha au quartz bêta à 573°C (1063°F)

Lorsqu'il est chauffé à 573°C, le quartz alpha subit une transformation rapide et réversible en quartz bêta (β-quartz). Cette température spécifique est connue sous le nom de point de Curie pour le quartz.

Il s'agit d'une transformation displacive, ce qui signifie que les atomes se déplacent légèrement, mais les liaisons fondamentales dans le réseau cristallin ne sont pas rompues. Pour cette raison, le changement se produit presque instantanément.

Qu'est-ce qui change pendant la transition ?

La structure cristalline passe du trigonal (alpha) à l'hexagonal (bêta). Cela provoque une légère mais soudaine augmentation de volume.

Il est crucial de noter que le quartz bêta n'est pas piézoélectrique. Le changement de symétrie annule cette propriété. Si un composant électronique en quartz est chauffé au-delà de ce point, il perdra définitivement sa fonction essentielle, même après refroidissement.

Pourquoi 573°C est un chiffre clé

Ce point de transition net est si fiable qu'il est utilisé par les géologues comme géothermomètre pour déterminer les températures auxquelles certaines roches se sont formées. Dans l'industrie, il représente un seuil critique qui doit être géré avec soin.

Au-delà du quartz bêta : les formes à haute température

La transition vers la tridymite (~870°C)

Lorsque les températures augmentent beaucoup plus, le quartz bêta peut se transformer en tridymite. Ce changement commence vers 870°C (1598°F).

Contrairement au passage alpha-bêta, il s'agit d'une transformation reconstructive. Elle nécessite la rupture et la reformation des liaisons silicium-oxygène, ce qui en fait un processus très lent et paresseux. Dans de nombreux contextes industriels, cette phase est entièrement contournée en raison de sa cinétique lente.

La forme cristalline finale : la cristobalite (~1470°C)

À environ 1470°C (2678°F), la tridymite se reconstruit en la forme cristalline stable finale de la silice : la cristobalite.

C'est la forme de silice qui est stable jusqu'au point de fusion. Comme la transition de la tridymite, c'est un processus lent et reconstructif.

Le point de fusion : la silice fondue (~1713°C)

Enfin, à environ 1713°C (3115°F), la cristobalite fond. Le liquide résultant, en refroidissant, ne reforme pas une structure cristalline mais devient un verre amorphe.

Ce matériau non cristallin est connu sous le nom de quartz fondu ou de silice fondue. Il possède une pureté exceptionnellement élevée et une excellente résistance aux chocs thermiques.

Comprendre les risques et les pièges

Le danger du choc thermique

Le changement de volume soudain qui se produit lors de la transition alpha-bêta à 573°C est un point de défaillance majeur.

Chauffer ou refroidir le quartz trop rapidement à travers cette température peut provoquer d'immenses contraintes internes, entraînant la fissuration ou l'éclatement du cristal. C'est le risque principal dans toute application thermique.

Le problème d'inversion au refroidissement

La transition est réversible. Lorsque le quartz bêta refroidit en dessous de 573°C, il redevient du quartz alpha. Si ce refroidissement n'est pas lent et contrôlé, la même fissuration due au changement de volume peut se produire.

C'est un problème bien connu dans l'industrie de la céramique, où le quartz est un composant courant des argiles et des glaçures.

Inclusions et poches de fluide

Les cristaux de quartz naturels contiennent souvent des inclusions microscopiques d'autres minéraux, d'eau ou de gaz.

Lorsqu'ils sont chauffés, ces fluides piégés peuvent se dilater considérablement, créant une pression immense à l'intérieur du cristal et le faisant se fracturer de manière inattendue, même à des températures bien inférieures aux points de transition de phase.

Comment appliquer ces connaissances

Comprendre ces transformations n'est pas académique ; cela dicte la manière dont le quartz doit être manipulé et utilisé dans la pratique.

- Si vous êtes géologue ou scientifique des matériaux : Utilisez la transition alpha-bêta à 573°C comme point fixe pour calibrer l'équipement ou comme "thermomètre fossile" pour comprendre l'histoire thermique des roches.

- Si vous travaillez en électronique : Vous devez vous assurer qu'aucun composant d'oscillateur à quartz n'approche jamais 573°C, car cela détruirait irréversiblement sa fonction piézoélectrique critique.

- Si vous êtes bijoutier ou lapidaire : Chauffez le quartz lentement et uniformément, en étant particulièrement prudent autour du seuil de 573°C, et inspectez toujours les inclusions de fluide internes pour éviter l'éclatement.

- Si vous fabriquez des matériaux à haute température : Reconnaissez que la silice fondue (verre de quartz fondu), et non le quartz cristallin, est le bon choix pour les applications nécessitant une stabilité au-dessus de 1000°C en raison de son absence de transitions de phase destructrices.

En respectant ces seuils thermiques fondamentaux, vous pouvez exploiter les propriétés remarquables du quartz tout en évitant ses vulnérabilités inhérentes.

Tableau récapitulatif :

| Température | Transition de phase | Changement clé | Implication pratique |

|---|---|---|---|

| 573°C (1063°F) | Quartz alpha → Quartz bêta | Perte de piézoélectricité ; légère augmentation de volume | Seuil critique pour l'électronique ; risque de choc thermique |

| ~870°C (1598°F) | Quartz bêta → Tridymite | Transformation reconstructive lente | Souvent contournée dans les processus industriels |

| ~1470°C (2678°F) | Tridymite → Cristobalite | Forme cristalline stable finale | Stable jusqu'au point de fusion |

| ~1713°C (3115°F) | Cristobalite → Silice fondue (Verre) | Fond en verre amorphe | Excellente résistance aux chocs thermiques ; haute pureté |

Besoin d'équipements de traitement thermique précis pour des matériaux comme le quartz ? KINTEK est spécialisé dans les fours et étuves de laboratoire haute performance conçus pour un chauffage et un refroidissement contrôlés, vous aidant à éviter les chocs thermiques et à obtenir des résultats fiables. Que vous soyez en science des matériaux, en géologie ou en fabrication électronique, nos solutions vous garantissent le respect des seuils de température critiques. Contactez nos experts dès aujourd'hui pour trouver l'équipement parfait pour votre application !

Guide Visuel

Produits associés

- Four à tube de laboratoire à haute température de 1700℃ avec tube en alumine

- Four tubulaire de traitement thermique rapide (RTP) de laboratoire

- Four à tube de laboratoire à haute température de 1400℃ avec tube en alumine

- Four tubulaire à fente de 1200℃ avec tube en quartz pour four tubulaire de laboratoire

- Four à moufle de 1700℃ pour laboratoire

Les gens demandent aussi

- Quelles capacités spécifiques les fours tubulaires ou les fours à moufle de laboratoire doivent-ils posséder ? Précision pour le chauffage de 300 K à 600 K

- Pourquoi un four tubulaire est-il essentiel à la synthèse des nanotubes de carbone ? Maîtrisez la précision dans la pyrolyse des déchets en nanotubes de carbone

- Quelle est la plage de température des tubes en alumine ? Un guide pour maximiser les performances et la durée de vie

- Que se passe-t-il lors du craquage thermique ? Une plongée en profondeur dans la décomposition des hydrocarbures

- Comment un réacteur tubulaire à lit fixe garantit-il la précision expérimentale ? Évaluation précise de l'activité SCR pour la simulation en laboratoire

- Qu'est-ce qu'un four tubulaire sous vide ? Atteignez pureté et précision dans le traitement à haute température

- Qu'est-ce qu'un four tubulaire ? Le guide ultime pour un traitement thermique de haute précision à haute température

- Quelles conditions une fournaise tubulaire sous vide poussé offre-t-elle lors de la pyrolyse du SiOC ? Obtenez une synthèse céramique précise